Contrairement à une idée reçue, les semences paysannes ne sont pas un retour en arrière, mais le moteur d’une agriculture innovante et résiliente.

- Elles permettent de créer des variétés uniques et vivantes, parfaitement adaptées à votre terroir spécifique.

- Elles constituent un capital génétique évolutif, garant de votre souveraineté agronomique et économique.

Recommandation : Commencez par des variétés simples (laitues, haricots) pour maîtriser les bases de la sélection et devenir un véritable architecte de la résilience de votre ferme.

Vous avez récolté des légumes magnifiques et vous vous dites, logiquement, que vous allez garder quelques graines pour l’an prochain. Pourtant, la récolte suivante est décevante, voire inexistante. Cette frustration, partagée par de nombreux agriculteurs et jardiniers, n’est pas un hasard. Elle est le symptôme d’un système semencier qui a privilégié l’uniformité et le rendement immédiat, nous dépossédant d’un savoir-faire ancestral : celui de produire nos propres semences.

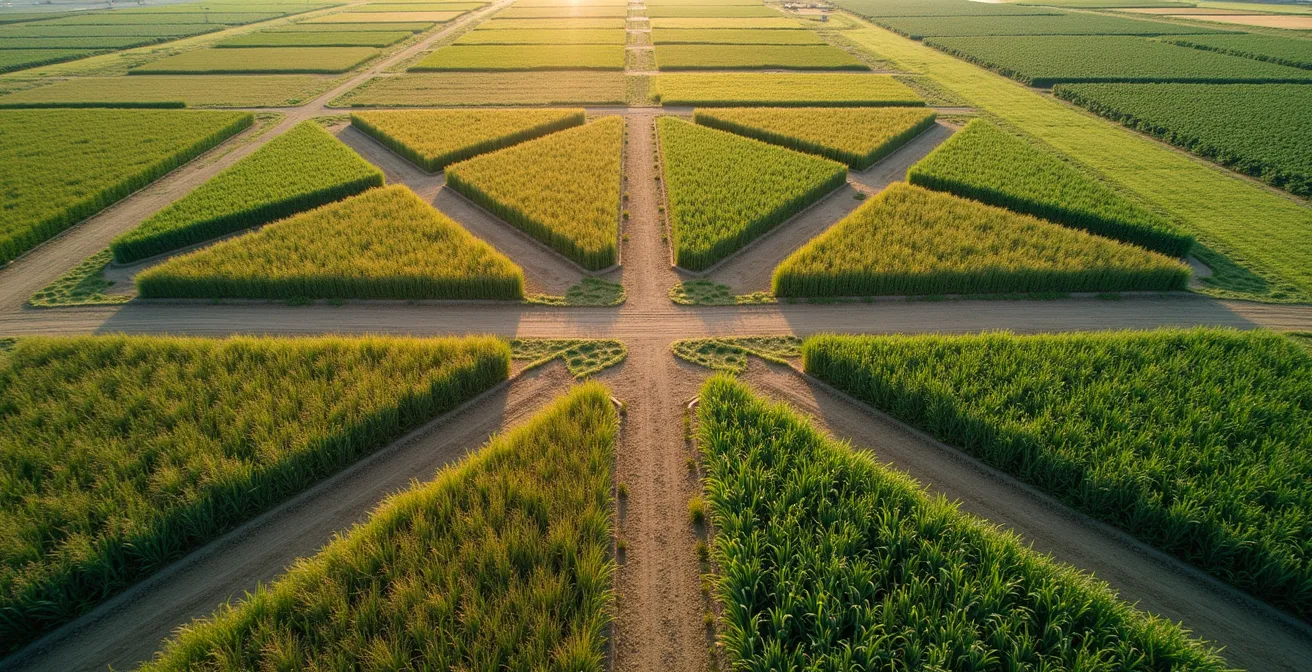

On entend souvent dire que les semences paysannes sont une affaire de biodiversité, de goût ou de lutte contre les multinationales. Ces arguments sont justes, mais ils masquent l’enjeu principal. Ils nous confinent dans une vision nostalgique, presque passéiste. Et si la véritable clé n’était pas de regarder en arrière, mais de considérer ces graines comme un outil de haute technologie pour l’avenir ? Si la vraie valeur des semences paysannes résidait dans leur capacité à devenir un capital génétique vivant entre les mains de l’agriculteur ?

Cet article propose de changer de perspective. Nous n’allons pas seulement défendre les semences paysannes, nous allons démontrer qu’elles sont l’un des investissements les plus stratégiques pour construire une agriculture résiliente et souveraine. Elles transforment l’agriculteur d’un simple client en un véritable architecte de la résilience de son exploitation. C’est une assurance-vie non pas statique, mais adaptative, qui se bonifie avec le temps et le savoir-faire.

Nous verrons ensemble pourquoi les semences modernes vous empêchent d’être autonomes, comment reprendre le contrôle en produisant vos propres graines, et comment ce choix stratégique redéfinit la rentabilité et la pérennité de votre activité. Ce guide vous donnera les clés pour passer de consommateur de semences à gardien et créateur de votre propre patrimoine végétal.

Sommaire : Comprendre le pouvoir des semences paysannes pour une agriculture souveraine

- Pourquoi vous ne pouvez pas re-semer les graines de vos propres légumes (et comment y remédier)

- Produire ses propres graines : le guide du débutant pour devenir autonome

- Produire ou acheter ses semences : le vrai calcul de la rentabilité et de l’autonomie

- L’erreur de voisinage qui peut « contaminer » vos variétés pour toujours

- Comment créer votre propre variété de légume, parfaitement adaptée à votre terre

- Non, une tomate hybride n’est pas un OGM : l’erreur à ne plus commettre

- Semences certifiées, de ferme ou paysannes : quels sont vos droits et vos risques ?

- Les semences améliorées sont-elles la clé pour nourrir la planète demain ?

Pourquoi vous ne pouvez pas re-semer les graines de vos propres légumes (et comment y remédier)

Le principal obstacle à votre autonomie semencière porte un nom : l’hybride F1. Ces variétés, qui dominent le marché, sont le fruit du croisement de deux lignées parentales « pures » et très consanguines. La première génération (F1) bénéficie de « l’effet d’hétérosis », affichant une vigueur et une homogénéité remarquables. C’est un avantage indéniable pour l’industrialisation de l’agriculture : des légumes calibrés qui mûrissent tous en même temps, facilitant la récolte et la commercialisation. Mais ce miracle a un prix : la stérilité programmée.

Les graines issues de ces plantes F1, si vous les re-semez, donneront une deuxième génération (F2) totalement hétérogène et imprévisible. C’est ce qu’on appelle la « disjonction des caractères ». Vous obtiendrez un mélange de plantes ressemblant aux grands-parents, souvent chétives et peu productives. Ce n’est pas un défaut, mais une caractéristique intrinsèque du modèle économique des semenciers : vous obliger à racheter des graines chaque année. Cette dépendance a un coût écologique immense, comme le souligne la FAO qui estime qu’une perte de 75% de la biodiversité cultivée a disparu en un siècle.

La solution ? Se tourner vers les semences « population » ou « à pollinisation ouverte », communément appelées semences paysannes. Ces variétés sont stables génétiquement. Re-semer leurs graines donnera une descendance fidèle aux parents, tout en conservant une légère diversité. C’est cette diversité qui est la clé de leur adaptation. Année après année, en sélectionnant les plus belles plantes adaptées à votre terroir, vous engagez un dialogue avec le vivant. Vous ne subissez plus la génétique, vous la co-pilotez. C’est le premier pas pour transformer une simple graine en un véritable capital génétique vivant.

Produire ses propres graines : le guide du débutant pour devenir autonome

Devenir autonome en semences peut sembler une montagne, mais c’est un chemin qui se parcourt pas à pas. L’essentiel est de commencer simple pour maîtriser les gestes fondamentaux. Les espèces autopollinisantes, où la fleur se féconde elle-même, sont idéales pour débuter. La tomate, le haricot, le pois ou la laitue sont d’excellents candidats car les risques de croisements non désirés sont faibles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le cœur du métier : la sélection.

La sélection n’est pas un acte passif. Elle commence avant même la plantation, en définissant vos objectifs. Cherchez-vous la précocité, la résistance à une maladie locale, une saveur particulière, une meilleure conservation ? Ce cahier des charges guidera votre regard tout au long de la saison. Il ne s’agit pas de garder les graines du plus gros fruit, mais celles de la plante la plus résiliente et la plus conforme à vos attentes dans son ensemble.

Pour garantir une bonne diversité génétique et éviter la consanguinité, il est crucial de prélever des semences sur un nombre minimum de « porte-graines ». Ce nombre varie fortement selon le mode de pollinisation de la plante, un facteur essentiel à comprendre pour préserver la vitalité de vos variétés. Pour les débutants, il est essentiel de connaître ces ordres de grandeur.

Ce tableau, inspiré des recommandations du Réseau Semences Paysannes, donne un aperçu des quantités minimales pour maintenir une population saine et éviter l’appauvrissement génétique, comme le détaille une analyse des bonnes pratiques semencières.

| Légume | Nombre de porte-graines | Type de pollinisation |

|---|---|---|

| Tomate | 3-5 plants | Autopollinisation |

| Courge | 6-10 plants | Pollinisation croisée |

| Haricot | 10-15 plants | Autopollinisation |

| Carotte | 20-30 plants | Pollinisation croisée |

Le secret est de ne pas rester seul. Les Maisons des Semences Paysannes ou les associations locales sont des lieux d’échange de savoirs et de matériel génétique inestimables. Elles permettent d’accélérer votre apprentissage et de diversifier votre capital de départ.

Produire ou acheter ses semences : le vrai calcul de la rentabilité et de l’autonomie

La question de la rentabilité est souvent le premier frein à la production de ses propres semences. À court terme, le calcul est vite fait : immobiliser une partie de sa surface pour des porte-graines qui ne seront pas commercialisés semble être une perte sèche. C’est une vision comptable qui ignore la véritable nature de l’investissement. Produire ses semences n’est pas une économie, c’est une stratégie de gestion du risque et de création de valeur à long terme. C’est bâtir sa propre souveraineté agronomique.

L’autonomie vous affranchit de la volatilité des prix des intrants et des ruptures de stock. Plus important encore, elle vous permet de développer un matériel végétal unique, parfaitement adapté à votre sol, votre climat et vos pratiques. C’est un avantage concurrentiel que l’on ne peut pas acheter. Cette co-évolution entre la plante et le terroir est la pierre angulaire de la résilience. Une variété paysanne sélectionnée sur votre ferme pendant cinq ans aura développé des résistances et des caractéristiques que vous ne trouverez jamais dans un sachet de semences standardisées.

Étude de cas : Le modèle des paysans-semenciers bio d’AGROSEMENS

L’entreprise AGROSEMENS démontre qu’un modèle économique viable peut s’articuler autour des semences paysannes. En collaborant avec un réseau de paysans-semenciers bio en France, comme la Ferme semencière du Petit Sambuc, ils préservent et diffusent des variétés locales reproductibles. La sélection de trésors du patrimoine comme l’Aubergine de Barbentane ou le piment doux Petit marseillais prouve que l’on peut allier rentabilité, préservation de la biodiversité et création d’un lien fort entre le producteur, le consommateur et la terre.

L’enjeu est donc de repenser la valeur. Il ne s’agit plus d’un simple produit, mais d’un capital qui fructifie. Comme le formule brillamment le Réseau Semences Paysannes, il faut voir cet acte comme un investissement stratégique.

Produire ses semences, c’est investir dans un capital génétique qui s’apprécie par l’adaptation et verse des dividendes en résilience et autonomie.

– Réseau Semences Paysannes, Site officiel du RSP – mouvement de collectifs territoriaux

L’erreur de voisinage qui peut « contaminer » vos variétés pour toujours

Une fois que vous avez sélectionné vos porte-graines, une nouvelle menace apparaît : la pollinisation croisée non désirée. Pour les espèces allogames (qui ont besoin d’une autre plante pour être fécondées), comme les courges, les choux ou le maïs, le pollen peut voyager sur de longues distances, transporté par le vent ou les insectes. Si vous cultivez deux variétés de courgettes trop proches, elles vont s’hybrider. La graine que vous récolterez ne sera plus pure et donnera l’année suivante un légume aux caractéristiques imprévisibles, souvent décevantes. C’est une « contamination » génétique qui peut ruiner des années de sélection.

Comprendre et maîtriser l’isolement est donc une compétence non négociable pour l’architecte de la résilience. Il existe plusieurs techniques, de la plus simple à la plus technique. La plus évidente est l’isolement dans l’espace : respecter des distances minimales entre deux variétés d’une même espèce. Ces distances varient énormément : quelques dizaines de mètres pour des espèces pollinisées par les insectes (courges), à plusieurs kilomètres pour celles pollinisées par le vent (maïs, betterave).

Quand l’espace manque, on peut utiliser l’isolement dans le temps, en décalant les dates de semis pour que les floraisons des deux variétés ne se chevauchent pas. Une autre méthode est l’isolement mécanique, en utilisant des barrières physiques. Cela peut être une culture haute et dense (maïs, tournesol) plantée entre les parcelles, ou, pour un contrôle total, la pose de voiles ou de filets anti-insectes sur les porte-graines avant la floraison. Dans ce dernier cas, la pollinisation devra être faite manuellement au pinceau, un travail d’orfèvre qui garantit une pureté absolue.

Plan d’action : protéger vos variétés de la pollinisation croisée

- Cartographie des risques : Identifiez toutes les variétés à pollinisation croisée sur votre ferme et celles de vos voisins immédiats.

- Distances d’isolement : Appliquez les distances de sécurité recommandées (ex: 50m pour les courges, 200m pour le maïs, 1km pour les choux).

- Barrières physiques : Si la distance est insuffisante, installez des barrières végétales denses (tournesol, maïs) ou cultivez sous filet pour un contrôle total.

- Isolement temporel : Pour les variétés d’une même espèce, décalez les dates de floraison en jouant sur les dates de semis.

- Pollinisation manuelle : Pour les lignées les plus précieuses, pratiquez la pollinisation manuelle sous filet pour garantir 100% de pureté.

Comment créer votre propre variété de légume, parfaitement adaptée à votre terre

Après avoir appris à conserver une variété, l’étape ultime de la souveraineté agronomique est d’en créer une nouvelle. Non pas en laboratoire, mais dans votre champ. C’est l’essence même du métier de paysan-sélectionneur : guider la co-évolution de la plante avec son environnement. L’idée est de partir d’une variété « population » existante, qui possède une certaine diversité génétique, et d’y pratiquer une « sélection massale ».

Le principe est simple mais puissant. Chaque année, vous repérez les plantes qui expriment le mieux les traits que vous recherchez (résistance à la sécheresse, goût, couleur…) et vous récoltez uniquement leurs graines. En mélangeant ces graines et en les re-semant l’année suivante, vous orientez progressivement l’ensemble de la population vers les caractéristiques désirées. En quelques générations (3 à 7 ans), vous aurez « fixé » une nouvelle variété, ou plus précisément une « écotype » : une version de la variété d’origine qui est devenue unique et parfaitement adaptée à votre terroir. Vous êtes devenu l’architecte de votre propre capital génétique.

Cette pratique, loin d’être marginale, est au cœur de l’agriculture mondiale. En dépit de l’hégémonie du marché des semences industrielles, il est essentiel de rappeler que, selon certaines estimations, près de 90% des paysans dans le monde utilisent encore des semences issues de leurs propres récoltes ou d’échanges locaux. C’est le plus grand laboratoire de recherche et développement à ciel ouvert de la planète.

Étude de cas : L’innovation par la sélection participative

En France, le Réseau Semences Paysannes incarne cette dynamique d’innovation décentralisée. Depuis 2003, il fédère plus de 70 collectifs où agriculteurs, chercheurs et jardiniers collaborent pour développer de nouvelles variétés. Ces programmes de sélection participative permettent de croiser les savoir-faire paysans empiriques et les connaissances scientifiques pour créer des variétés populations robustes, adaptées aux stress locaux et à l’agriculture biologique. C’est la preuve que l’innovation la plus pertinente naît souvent du terrain.

Non, une tomate hybride n’est pas un OGM : l’erreur à ne plus commettre

Dans le débat sur les semences, une confusion règne en maître : celle entre les hybrides F1 et les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Il est crucial de clarifier cette distinction, car les techniques et les enjeux ne sont pas les mêmes, même si le modèle économique qui les sous-tend est souvent similaire. Mettre fin à cette erreur de langage est indispensable pour un débat public éclairé.

Un hybride F1 est le résultat d’un croisement sexué et dirigé entre deux plantes de la même espèce. C’est une technique horticole classique, une version accélérée de la sélection naturelle. On choisit une lignée « père » pour sa résistance aux maladies et une lignée « mère » pour son rendement, et on les « marie ». Le « bébé » (l’hybride F1) cumulera les qualités de ses deux parents. Il n’y a aucune modification directe du génome en laboratoire.

Un OGM, dans sa définition historique (transgenèse), implique l’insertion artificielle d’un ou plusieurs gènes provenant d’une espèce totalement différente. Par exemple, insérer un gène de bactérie dans un maïs pour qu’il produise son propre insecticide. C’est une manipulation qui franchit la barrière des espèces, ce qui n’est pas possible par des moyens naturels. Le débat s’est complexifié récemment avec l’arrivée des NBT (New Breeding Techniques) comme CRISPR-Cas9, qui permettent de modifier le génome d’une plante sans forcément y insérer un gène étranger, brouillant les frontières réglementaires et sémantiques.

Si les deux sont souvent confondus, c’est parce qu’ils partagent un même objectif économique : la privatisation du vivant. Les hybrides F1, par leur instabilité génétique en deuxième génération, créent une dépendance de fait. Les OGM, eux, sont protégés par des brevets qui interdisent légalement à l’agriculteur de re-semer sa récolte. Dans les deux cas, l’agriculteur perd sa souveraineté semencière.

Semences certifiées, de ferme ou paysannes : quels sont vos droits et vos risques ?

Naviguer dans le monde des semences implique de comprendre le cadre juridique et les risques associés à chaque type. Trois grandes catégories coexistent, avec des implications très différentes pour l’agriculteur. Le choix n’est pas seulement technique, il est aussi stratégique et légal. Connaître ses droits est la première étape pour exercer sa souveraineté.

Les semences certifiées sont inscrites au Catalogue officiel. Elles ont passé des tests DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) qui garantissent un rendement et une qualité prévisibles. C’est une assurance de performance, mais leur uniformité génétique les rend collectivement vulnérables aux maladies et aux stress climatiques. Leur utilisation est encadrée par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) qui protège l’obtenteur. L’agriculteur a le droit de produire des « semences de ferme » à partir de certaines espèces, mais doit payer une redevance à l’obtenteur et ne peut les vendre ou les échanger.

Les semences de ferme sont donc les graines que l’agriculteur produit lui-même à partir de variétés protégées par un COV. C’est une source d’économie sur l’achat de semences, mais le risque juridique est réel si la redevance n’est pas payée ou si les semences sont échangées. Le risque sanitaire peut aussi être plus élevé sans le traitement des semences certifiées.

Enfin, les semences paysannes (ou variétés à pollinisation ouverte du domaine public) offrent la plus grande liberté. Vous avez le droit de les produire, les sélectionner, les utiliser, les échanger et même les vendre sous certaines conditions (destinées aux jardiniers amateurs). Leur force réside dans leur hétérogénéité, qui est une assurance-vie face aux imprévus. Le « risque » est un rendement initial potentiellement plus variable, qui se stabilise et s’améliore avec la sélection. Le tableau suivant résume les enjeux.

Ce comparatif, basé sur les analyses du Réseau Semences Paysannes, met en lumière les compromis entre sécurité, performance et autonomie, comme le montre cette analyse détaillée des différents types de semences.

| Type de semence | Risque principal | Avantage clé |

|---|---|---|

| Certifiée | Uniformité génétique (vulnérabilité épidémique) | Rendement garanti |

| De ferme | Juridique (variétés protégées) et sanitaire | Économie sur l’achat |

| Paysanne | Hétérogénéité, rendement initial plus faible | Adaptation locale et résilience |

À retenir

- Les hybrides F1 vous rendent dépendants par nature ; les semences paysannes vous rendent souverain par essence.

- Produire ses graines est un investissement stratégique en résilience et en capital génétique, pas une simple économie de court terme.

- La sélection et l’isolement sont les compétences clés pour passer du statut d’utilisateur à celui d’architecte de votre propre patrimoine végétal.

Les semences améliorées sont-elles la clé pour nourrir la planète demain ?

L’argument principal en faveur des semences « améliorées » (hybrides F1, OGM) a toujours été leur rendement supérieur, présenté comme la seule solution pour nourrir une population mondiale croissante. Ce paradigme, qui a dominé l’agriculture du XXe siècle, montre aujourd’hui ses limites. Il a conduit à une concentration extrême du marché et à une perte de résilience globale. En effet, des données récentes montrent que seulement quatre géants de la chimie contrôlent un marché mondial des semences estimé à 40 milliards de dollars.

Cette concentration pose un problème de souveraineté alimentaire à l’échelle planétaire. Plus grave, le focus exclusif sur le rendement en calories a masqué un autre problème : la « faim cachée », c’est-à-dire les carences en micronutriments. Les variétés modernes, sélectionnées pour leur productivité et leur aptitude à la conservation, sont souvent moins denses sur le plan nutritionnel que leurs ancêtres.

C’est ici que les semences paysannes révèlent leur potentiel de « haute technologie » adaptative. Des acteurs militants comme Kokopelli ou Le Biau Germe ont préservé et diffusé des milliers de variétés qui sont des trésors nutritionnels. Des études montrent que certaines variétés paysannes peuvent présenter des teneurs en vitamines et antioxydants 10 à 20 fois supérieures à celles des variétés commerciales standards. En se concentrant sur la diversité génétique, on ne répond pas seulement au défi quantitatif, mais aussi et surtout au défi qualitatif de l’alimentation de demain. Nourrir la planète, ce n’est pas seulement remplir des estomacs, c’est avant tout nourrir des corps.

Plutôt qu’une solution unique et centralisée, les semences paysannes proposent un réseau d’innovations décentralisées, robustes et adaptatives. Elles ne sont pas la clé unique, mais un trousseau de clés indispensable, permettant à chaque agriculteur d’ouvrir la porte de sa propre résilience et de contribuer à une sécurité alimentaire réellement durable et nutritive.

Pour commencer à bâtir votre propre souveraineté agronomique, l’étape suivante consiste à rejoindre un réseau local de semenciers pour échanger savoirs et variétés. C’est en partageant que ce capital génétique vivant prend toute sa valeur.

Questions fréquentes sur Les semences paysannes sont-elles l’assurance-vie de notre agriculture ?

Quelle est la différence fondamentale entre un hybride F1 et un OGM?

L’hybride F1 résulte d’un croisement naturel dirigé entre deux lignées pures (comme marier deux races de chiens), tandis qu’un OGM implique l’insertion artificielle d’un gène étranger d’une autre espèce (transgenèse).

Les nouvelles techniques génomiques (NBT) sont-elles des OGM?

Les NBT comme CRISPR-Cas9 brouillent la frontière car elles modifient le génome sans forcément introduire d’ADN étranger, créant un débat réglementaire intense en Europe.

Pourquoi confond-on souvent hybrides et OGM?

Les deux partagent souvent le même modèle économique de privatisation du vivant par brevets, créant une dépendance similaire des agriculteurs aux fournisseurs de semences.